Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Schilddrüse

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

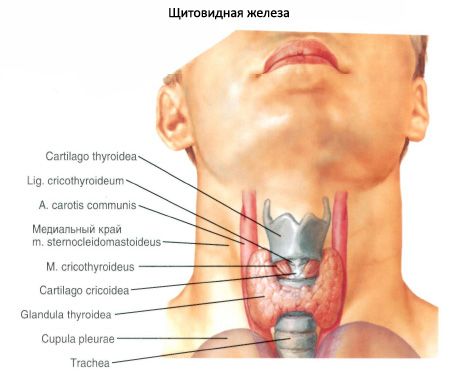

Die Schilddrüse (Glandula thyroidea) ist ein ungepaartes Organ im vorderen Halsbereich auf Höhe des Kehlkopfes und der oberen Luftröhre. Die Drüse besteht aus zwei Lappen – dem rechten (Lobus dexter) und dem linken (Lobus sinister), die durch eine schmale Landenge verbunden sind. Die Schilddrüse liegt recht oberflächlich. Vor der Drüse, unterhalb des Zungenbeins, befinden sich paarige Muskeln: der Musculus sternothyroideus, der Musculus sternohyoideus, der Musculus omohyoideus und nur teilweise der Musculus sternocleidomastoideus sowie die oberflächlichen und prätrachealen Platten der Halsfaszie.

Die hintere konkave Oberfläche der Drüse umfasst die unteren Teile des Kehlkopfes und den oberen Teil der Luftröhre von vorne und von den Seiten. Der Isthmus der Schilddrüse (Isthmus glandulae thyroidei), der den rechten und linken Lappen verbindet, befindet sich üblicherweise auf Höhe des II. oder III. Trachealknorpels. In seltenen Fällen liegt der Isthmus der Drüse auf Höhe des I. Trachealknorpels oder sogar des Ringbogens. Manchmal kann der Isthmus fehlen, und dann sind die Drüsenlappen überhaupt nicht miteinander verbunden.

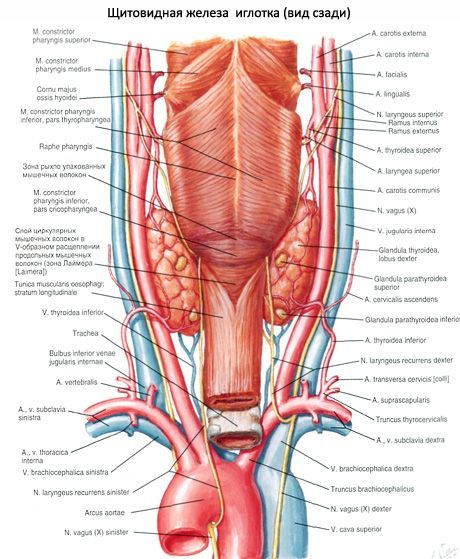

Die oberen Pole des rechten und linken Schilddrüsenlappens liegen knapp unterhalb der Oberkante der entsprechenden Schildknorpelplatte des Kehlkopfes. Der untere Pol des Lappens erreicht die Höhe des V-VI-Knorpels der Luftröhre. Die posterior-laterale Oberfläche jedes Schilddrüsenlappens berührt den Kehlkopfbereich des Rachens, den Beginn der Speiseröhre und den vorderen Halbkreis der Arteria carotis communis. Die Nebenschilddrüsen liegen an der hinteren Oberfläche des rechten und linken Schilddrüsenlappens.

Vom Isthmus oder einem der Lappen erstreckt sich der Pyramidenlappen (Lobus pyramidalis) nach oben und befindet sich vor dem Schildknorpel, was in etwa 30 % der Fälle vorkommt. Dieser Lappen erreicht manchmal mit seiner Spitze den Zungenbeinkörper.

Die Schilddrüsengröße beträgt bei Erwachsenen 50–60 mm. Die Längsgröße jedes Lappens beträgt 50–80 mm. Die vertikale Ausdehnung des Isthmus beträgt 5–2,5 mm, die Dicke 2–6 mm. Das Schilddrüsengewicht bei Erwachsenen im Alter von 20 bis 60 Jahren beträgt durchschnittlich 16,3–18,5 g. Nach 50–55 Jahren nehmen Volumen und Masse der Schilddrüse etwas ab. Frauen haben ein größeres Schilddrüsengewicht als Männer.

Die Schilddrüse ist äußerlich mit einer Bindegewebsmembran – einer faserigen Kapsel (Capsula fibrosa) – bedeckt, die mit Kehlkopf und Luftröhre verwachsen ist. Bewegt sich der Kehlkopf, bewegt sich auch die Schilddrüse. Bindegewebswände – Trabekel – erstrecken sich von der Kapsel in die Drüse und unterteilen das Drüsengewebe in Lappen, die aus Follikeln bestehen. Die Wände der Follikel sind innen mit kubisch geformten epithelialen Follikelzellen (Thyrozyten) ausgekleidet, und im Inneren der Follikel befindet sich eine dicke Substanz – Kolloid. Das Kolloid enthält Schilddrüsenhormone, die hauptsächlich aus Proteinen und jodhaltigen Aminosäuren bestehen.

Die Wände jedes Follikels (es gibt etwa 30 Millionen) bestehen aus einer Schicht Thyreozyten auf der Basalmembran. Die Größe der Follikel beträgt 50–500 µm. Die Form der Thyreozyten hängt von der Aktivität der in ihnen stattfindenden Syntheseprozesse ab. Je aktiver der Funktionszustand des Thyreozyten, desto größer ist die Zelle. Thyreozyten haben einen großen Zellkern im Zentrum, eine signifikante Anzahl von Ribosomen, einen gut entwickelten Golgi-Komplex, Lysosomen, Mitochondrien und sekretorische Granula im apikalen Teil. Die apikale Oberfläche der Thyreozyten enthält Mikrovilli, die in ein Kolloid eingebettet sind, das sich im Hohlraum des Follikels befindet.

Das glanduläre Follikelepithel der Schilddrüse besitzt die Fähigkeit, Jod selektiv stärker anzureichern als andere Gewebe. Die Jodkonzentration im Schilddrüsengewebe ist 300-mal höher als im Blutplasma. Schilddrüsenhormone (Thyroxin, Trijodthyronin), komplexe Verbindungen jodierter Aminosäuren mit Protein, können sich im Follikelkolloid anreichern und bei Bedarf ins Blut abgegeben und an Organe und Gewebe abgegeben werden.

Schilddrüsenhormone

Schilddrüsenhormone regulieren den Stoffwechsel, steigern den Wärmeaustausch, fördern Oxidationsprozesse und die Aufnahme von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten, fördern die Wasser- und Kaliumausscheidung aus dem Körper, regulieren Wachstums- und Entwicklungsprozesse, aktivieren die Aktivität der Nebennieren, Geschlechts- und Brustdrüsen und wirken stimulierend auf die Aktivität des zentralen Nervensystems.

Zwischen den Thyreozyten auf der Basalmembran sowie zwischen den Follikeln befinden sich parafollikuläre Zellen, deren Spitzen das Lumen des Follikels erreichen. Parafollikuläre Zellen haben einen großen runden Kern, eine große Anzahl von Myofilamenten im Zytoplasma, Mitochondrien, den Golgi-Komplex und ein granuläres endoplasmatisches Retikulum. Diese Zellen enthalten viele Granula mit hoher Elektronendichte und einem Durchmesser von etwa 0,15 μm. Parafollikuläre Zellen synthetisieren Thyrocalcitonin, einen Antagonisten des Parathormons, eines Hormons der Nebenschilddrüsen. Thyrocalcitonin ist am Stoffwechsel von Calcium und Phosphor beteiligt, senkt den Calciumgehalt im Blut und verzögert die Calciumfreisetzung aus den Knochen.

Die Regulierung der Schilddrüsenfunktion erfolgt durch das Nervensystem und das Thyreoidea-stimulierende Hormon der Hypophyse.

Embryogenese der Schilddrüse

Die Schilddrüse entwickelt sich aus dem Epithel des Vorderdarms als unpaariger medianer Auswuchs auf Höhe zwischen dem ersten und zweiten Viszeralbogen. Bis zur vierten Woche der Embryonalentwicklung hat dieser Auswuchs eine Höhle, weshalb er als Ductus thyroglossalis (Gang thyreoglossus) bezeichnet wird. Am Ende der vierten Woche verkümmert dieser Gang und sein Anfang bleibt nur in Form einer mehr oder weniger tiefen blinden Öffnung an der Grenze zwischen Zungenwurzel und -körper bestehen. Der distale Abschnitt des Ganges teilt sich in zwei Rudimente der zukünftigen Drüsenlappen. Die sich bildenden Lappen der Schilddrüse verschieben sich nach kaudal und nehmen ihre gewohnte Position ein. Der erhaltene distale Abschnitt des Ductus thyreoglossus verwandelt sich in einen Pyramidenlappen des Organs. Die sich reduzierenden Abschnitte des Ganges können als Rudimente für die Bildung akzessorischer Schilddrüsen dienen.

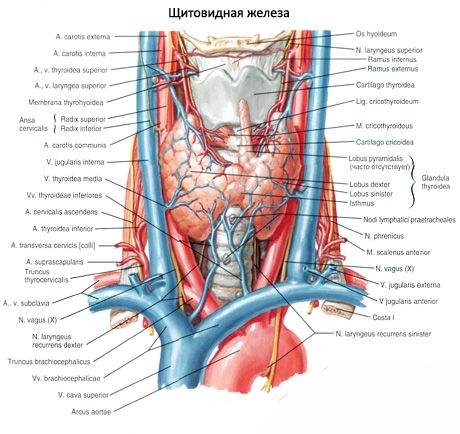

Gefäße und Nerven der Schilddrüse

Die rechte und linke obere Schilddrüsenarterie (Äste der äußeren Halsschlagadern) nähern sich den oberen Polen des rechten bzw. linken Schilddrüsenlappens, und die rechte und linke untere Schilddrüsenarterie (aus den thyrocervikalen Stämmen der Arteria subclavia) nähern sich den unteren Polen dieser Lappen. Die Äste der Schilddrüsenarterien bilden zahlreiche Anastomosen in der Drüsenkapsel und im Organ. Manchmal nähert sich die sogenannte untere Schilddrüsenarterie, die aus dem Truncus brachiocephalicus entspringt, dem unteren Pol der Schilddrüse. Venöses Blut aus der Schilddrüse fließt durch die oberen und mittleren Schilddrüsenvenen in die innere Drosselvene und durch die untere Schilddrüsenvene in die brachiocephale Vene (oder in den unteren Abschnitt der inneren Drosselvene).

Die Lymphgefäße der Schilddrüse münden in die Schilddrüsen-, prälaryngealen, prä- und paratrachealen Lymphknoten. Die Nerven der Schilddrüse gehen von den Halsknoten des rechten und linken sympathischen Stammes (hauptsächlich vom mittleren Halsknoten, folgen dem Verlauf der Gefäße) sowie von den Vagusnerven ab.

Altersbedingte Merkmale der Schilddrüse

Die Schilddrüse eines Neugeborenen ist deutlich größer als die eines Fötus. Im ersten Lebensjahr nimmt die Schilddrüsenmasse etwas ab und erreicht 1,0–2,5 g. Vor der Pubertät nehmen Größe und Masse der Schilddrüse allmählich zu (bis zu 10–14 g). Im Zeitraum von 20 bis 60 Jahren verändert sich die Organmasse nicht wesentlich, bleibt nahezu konstant und beträgt durchschnittlich 18 g. Im Alter kommt es aufgrund altersbedingter Atrophie zu einer gewissen Abnahme der Organmasse und -größe, die Funktion der Schilddrüse bleibt jedoch im Alter oft erhalten.

[ 1 ]

[ 1 ]