Neue Veröffentlichungen

Runde DNA lehrt Tumoren Verstecken: Wie ecDNA Krebszellen unverwundbar macht

Zuletzt überprüft: 18.08.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Cancer Discovery hat gezeigt, warum sich manche Tumoren so schnell an Behandlungen anpassen. Befindet sich das Schlüsselonkogen nicht auf dem Chromosom, sondern auf der extrachromosomalen DNA (ecDNA – kleine DNA-Ringe), steigt die Anzahl seiner Kopien in den Zellen aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung dieser Ringe während der Teilung ständig an. Dies führt dazu, dass im selben Tumor Zellen mit sehr hoher und niedriger „Dosierung“ des Onkogens koexistieren – und sie reagieren unterschiedlich auf die Therapie. In einem Modell eines Hochrisiko-Neuroblastoms (Krebs im Kindesalter) zeigten die Autoren, dass es diese „Dosisvielfalt“ ist, die die Tumorentwicklung beschleunigt und die klinische Wirksamkeit von Standardansätzen zunichte macht. Darüber hinaus gehen Zellen mit einer kleinen Anzahl von ecDNA-Ringen in Seneszenz („Winterschlaf“), überleben die Chemotherapie und können dann „aufwachen“ – so kommt es zu einem Rückfall. Wissenschaftler haben eine Strategie vorgeschlagen, um solche ruhenden Zellen gezielt zu „töten“.

Hintergrund

Was ist ecDNA und warum ist sie wichtig?

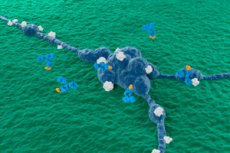

Extrachromosomale DNA (ecDNA) ist ein kleiner, zentromerloser DNA-Ring, der häufig Onkogene und Enhancer enthält. Ihr Vorhandensein wird mit einem aggressiven Krankheitsverlauf und einer schlechteren Prognose bei einer Reihe von Krebsarten in Verbindung gebracht; umfangreiche Genomanalysen haben gezeigt, dass ecDNA bei etwa einem Sechstel der Patienten vorhanden ist und im Vergleich zu linearen (chromosomalen) Amplifikationen mit einer geringeren Überlebensrate verbunden ist.

Hauptmerkmal: „Unterbricht“ die Vererbung.

Da ecDNA keine Zentromere besitzt, wird sie während der Mitose ungleichmäßig zwischen den Tochterzellen verteilt. Dadurch entsteht in einem Tumor schnell eine „bunte“ Landschaft der Onkogen-Kopienzahl (Dosierung) – ein fruchtbarer Boden für eine schnelle Anpassung an die Therapie. Live-Visualisierungen zeigten zudem eine Clusterbildung in sogenannten ecDNA-Hubs, wo sich die Transkription von „Cargo“-Onkogenen konzentriert.

Regulatorische Tricks der ecDNA

Die Ringe ziehen nicht nur Gene mit, sondern bauen auch regulatorische Landschaften (Enhancer-Hacking, Hubs) um, was die Onkogenexpression weiter erhöht und den Phänotyp verstärkt. Diese Merkmale unterscheiden ecDNA-Amplifikationen von klassischen Chromosomenkopien und erklären teilweise ihren Zusammenhang mit der Tumoraggressivität.

Neuroblastom und MYCN auf ecDNA

Beim Neuroblastom ist die MYCN-Amplifikation ein wichtiger Risikofaktor; häufig finden sich zusätzliche Kopien von MYCN auf ecDNA. Aktuelle Arbeiten und klinische Abstracts legen nahe, dass ecDNA-MYCN spezifische Schwachstellen schafft (z. B. Abhängigkeit von DNA-Schadensreaktionswegen, CHK1) und einen schnellen „Umschalten“ zellulärer Zustände unter Therapiedruck ermöglicht.

Warum ecDNA die Behandlung stört

Aufgrund der schnellen interzellulären Variabilität der Onkogendosen (manchmal zu viel, manchmal zu wenig) enthält die Tumorpopulation immer Subklone, die den Medikamenteneinfluss überleben und die Tumorzusammensetzung „ersetzen“. Übersichtsarbeiten und experimentelle Arbeiten aus den Jahren 2022 bis 2025 beschreiben, wie ecDNA die Evolution beschleunigt, die Heterogenität und die Resistenz gegen die Behandlung erhöht.

Neue mechanistische Hinweise (Artikelkontext)

Neuere Studien liefern zusätzliche Erkenntnisse: Die Replikation eukaryotischer DNA ist desorganisiert und anfällig für Transkriptions-/Replikationskonflikte. Es wurden Mechanismen der „Verankerungs-“ und Clusterbildung in der Mitose beobachtet, die den Ringen helfen, ihre Degradation zu vermeiden. Dies legt therapeutische Ansätze nahe – von der Verbesserung von Transkriptions-Replikationskonflikten bis hin zur gezielten Behandlung von Checkpoints (z. B. CHK1).

Praktische Auswirkungen

: In der Klinik werden zunehmend zwei Richtungen diskutiert: (1) ecDNA-Biomarker für eine frühzeitige Risikostratifizierung und -überwachung; (2) Kombinationen, die nicht nur schnell wachsende Subklone mit einer hohen Onkogendosis treffen, sondern auch „Überlebensreservoirs“ – Zellen mit geringer Kopienzahl, die in den Ruhezustand/die Seneszenz übergehen und einen Rückfall auslösen können.

Dieser Kontext erklärt, warum sich die neue Arbeit in Cancer Discovery speziell auf die ecDNA-bezogene Heterogenität der Onkogendosis und auf Kombinationstherapiefenster bei MYCN-positiven Tumoren konzentriert.

Was haben sie getan?

- Wir kombinierten mathematische Modelle der Tumorzell-Fitness in Abhängigkeit von der Anzahl der Onkogenkopien mit Einzelzellmessungen von ecDNA und Phänotypisierung. Wir arbeiteten an Zelllinien, Patienten-Xerotransplantaten in Mäusen und primären Neuroblastomproben, bei denen das MYCN-Onkogen auf ecDNA amplifiziert ist.

- Wir haben nachverfolgt, wie die asymmetrische Verteilung der ecDNA während der Mitose eine interzelluläre Kopienzahldiversität erzeugt und wie dies das Zellschicksal verändert (Therapieempfindlichkeit vs. „Winterschlaf“).

Wichtigste Ergebnisse

- ecDNA → „Onkogendosis auf dem Rad“ reguliert den Phänotyp. Je mehr Kopien von MYCN auf der ecDNA vorhanden sind, desto aggressiver ist das Wachstum – aber desto höher ist auch die kurzfristige Empfindlichkeit gegenüber Chemotherapie. Zellen mit weniger Ringen gehen in die Seneszenz (sind metabolisch aktiv, teilen sich aber nicht), überleben die Behandlung und können später reaktiviert werden.

- Diese onkogene „Dosis“-Variation ist eine Eigenschaft der ecDNA, nicht der klassischen Chromosomenamplifikation: Die Ringe gehorchen nicht der Mendelschen Vererbung, sondern teilen sich „nach Bedarf“, wodurch sich die Zusammensetzung der Klone schnell verändert. Dies verschafft dem Tumor unter dem Druck der Therapie einen evolutionären Vorteil.

- Das Team skizzierte eine therapeutische Lücke: Zusätzlich zur Standardbehandlung werden seneszente Zellen mit niedriger ecDNA-Zahl gezielt angegriffen, um einem Rückfall vorzubeugen. (Der Ansatz wird als Machbarkeitsnachweis beschrieben; weitere präklinische Tests sind erforderlich.)

Warum ist das wichtig?

- ecDNA ist ein Marker für „böse“ Tumoren. ecDNA wird in etwa 17 % der Tumoren von Patienten nachgewiesen; sie wird mit Resistenzen und einer schlechten Prognose in Verbindung gebracht. Neue Arbeiten zeigen den Mechanismus, wie ecDNA die Wirksamkeit der Therapie zerstört: durch die Dynamik der Onkogendosen und die Entstehung ruhender „Zombie“-Zellen. Dies erklärt späte Rückfälle, insbesondere beim Neuroblastom.

- Schwachstellen lokalisieren. Da ecDNA spezielle Zellzustände erzeugt, können diese gezielt angegriffen werden. Die „Anti-ecDNA“-Richtung entwickelt sich bereits (z. B. durch Ausnutzung von Schwachstellen in der Reaktion auf DNA-Schäden, CHK1 usw.), und eine neue Studie legt ein weiteres Szenario nahe – einen Schlag gegen die seneszenten Reservoirs nach der Haupttherapie.

Wie passt dies in das ecDNA-Feld?

In den letzten Jahren hat sich ecDNA von einer „zytogenetischen Kuriosität“ zu einem zentralen Thema der Onkologie entwickelt: Es wurde festgestellt, dass Ringelemente Onkogene, Enhancer und immunregulatorische Gene tragen, die Expression von „Cargo“ erhöhen und die intratumorale Heterogenität beschleunigen. Die Arbeit von Montuori et al. fügt einen direkten Zusammenhang zwischen ecDNA-Kopienzahl → Phänotyp → Behandlungserfolg hinzu und weist auf ein spezifisches Ziel zur Rückfallprävention hin.

Einschränkungen

Dies ist eine präklinische Arbeit (Zellen, Xenomodelle, Probenanalysen). Die vorgeschlagene Strategie zur „Ausrottung“ seneszenter Zellen erfordert die Auswahl von Medikamenten, Dosierungen und Zeitpunkten sowie separate Sicherheitstests. Eine Verallgemeinerung auf Tumoren ohne ecDNA-Amplifikation ist fraglich.

Wie geht es weiter?

- Ziel ist die Identifizierung von Medikamentenkombinationen, die nach der Erstlinientherapie die Seneszenzreservoirs wirksam beseitigen.

- Entwickeln Sie ecDNA-Biomarker (einschließlich flüssiger) zur Früherkennung von Patienten mit Rückfallrisiko und zur Überwachung der Dynamik der Onkogenkopienzahl während der Behandlung.

- Um Ansätze gegen ecDNA-positive Tumoren in erweiterten präklinischen Modellen und frühen klinischen Studien zu testen.

Quelle: Montuori G. et al. Cancer Discovery (online 7. August 2025); Pressematerialien von MDC Berlin und EurekAlert; Übersichtsartikel zur Rolle von ecDNA bei Resistenz und Prognose. https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-24-1738