Neue Veröffentlichungen

Es gibt eine neue Methode zur Wiederherstellung der Sehkraft

Zuletzt überprüft: 02.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Biologen ist es gelungen, das Gen für die lichtempfindliche Eiweißsubstanz MCO1 in die Nervenzellen der Netzhaut von erblindeten Nagetieren einzuschleusen.

Die Forscher fügten ein Gen in ein virales Objekt ein und führten es in die Sehorgane von Mäusen ein, die an Retinitis pigmentosa litten. Die neue Proteinsubstanz löste keine Entzündungsreaktion aus, und die Nagetiere bestanden den Sehtest erfolgreich.

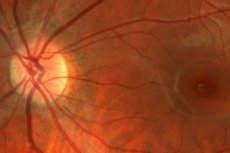

Bei der Wahrnehmung des für das Auge sichtbaren Bildes werden Lichtstrahlen im Bereich der Netzhaut fokussiert, der mit Photorezeptoren – den bekannten Zapfen und Stäbchen – ausgestattet ist. Die Rezeptoren enthalten das lichtempfindliche Protein Opsin, das auf den Photonenfluss reagiert und die intrarezeptorische Erzeugung eines Nervenimpulses bewirkt. Der Impuls wird an die bipolaren Nervenzellen der Netzhaut weitergeleitet und anschließend an das Gehirn weitergeleitet.

Doch ein solches Schema funktioniert nicht immer: Bei Patienten mit Retinitis pigmentosa (weltweit gibt es etwa 1,5 Millionen) verlieren die Photorezeptoren die Fähigkeit, auf Licht zu reagieren, was mit Veränderungen in den Genen lichtempfindlicher Opsine einhergeht. Diese erbliche Pathologie führt zu einer starken Verschlechterung der Sehfunktion bis hin zum vollständigen Verlust des Sehvermögens.

Die medikamentöse Therapie der Retinitis pigmentosa ist komplex und beinhaltet keine Wiederherstellung, sondern lediglich den Erhalt der Funktionsfähigkeit der verbleibenden „überlebenden“ Rezeptoren. Beispielsweise werden Retinolacetat-Präparate aktiv eingesetzt. Das Sehvermögen kann nur durch einen komplexen und teuren chirurgischen Eingriff wiederhergestellt werden. Optogenetische Methoden sind jedoch seit kurzem in der Praxis etabliert: Spezialisten betten lichtempfindliche Proteinsubstanzen direkt in die Nervenzellen der Netzhaut ein, woraufhin diese auf den Lichtstrom reagieren. Vor der aktuellen Studie konnte eine Reaktion genetisch veränderter Zellen jedoch nur nach einem starken Signaleffekt erzielt werden.

Wissenschaftler führten eine Substanz in bipolare Nervenzellen ein, die auf Tageslicht reagiert. Es wurde ein DNA-Fragment erstellt, um Opsin hervorzuheben, das dann in ein virales Partikel eingeführt wurde, das seine pathogenen Eigenschaften verloren hatte: sein Zweck war es, es zu transportieren und in ein genetisches Konstrukt zu verpacken. Das Partikel wurde in das Auge eines kranken Nagetiers injiziert: Das DNA-Fragment wurde in die Neuronen der Netzhaut integriert. Unter mikroskopischer Kontrolle stellten Wissenschaftler fest, dass die Gene in der vierten Woche die Aktivitätsgrenze erreichten, danach stabilisierte sich das Niveau. Um die Sehqualität nach dem Eingriff zu prüfen, erhielten die Nagetiere eine Aufgabe: Sie sollten im Dunkeln eine trockene, beleuchtete Insel im Wasser finden. Das Experiment zeigte, dass sich das Sehvermögen der Mäuse bereits in der vierten bis achten Woche nach der Manipulation tatsächlich und deutlich verbesserte.

Es ist durchaus möglich, dass die entwickelte Gentherapie der Nagetiernetzhaut nach einer Reihe weiterer Tests für die Behandlung von Menschen adaptiert werden kann. In diesem Fall wären weder teure chirurgische Eingriffe noch der Anschluss spezieller Geräte zur Verstärkung des Fotosignals erforderlich. Lediglich eine oder mehrere Injektionen einer Proteinsubstanz wären dann erforderlich.

Weitere Einzelheiten zur Studie finden Sie in der Zeitschrift Gene Therapy und auf der Nature-Seite