Neue Veröffentlichungen

„Haut aus der Spritze“: Zweiphasige „granulare“ Biotinte druckte Dermis und implantierte sie

Zuletzt überprüft: 18.08.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

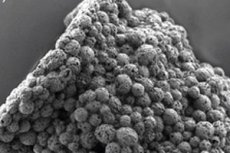

Wissenschaftler aus Schweden haben die Biotinte µInk für den 3D-Biodruck der Dermis vorgestellt: Es handelt sich um ein zweiphasiges granulares Hydrogel auf Basis poröser Gelatine-Mikrokügelchen mit darauf „aufgepflanzten“ menschlichen Dermisfibroblasten und einer Matrix aus Hyaluronsäure. Die Mischung verhält sich in einer Spritze/Druckerdüse wie eine Flüssigkeit unter Druck und geliert in einer Wunde wieder – Journalisten haben sie deshalb „Haut in einer Spritze“ getauft. In Experimenten an Mäusen überlebten gedruckte Strukturen mit sehr hoher Zelldichte, bauten schnell eine extrazelluläre Matrix auf, bildeten Gefäße und integrierten sich innerhalb von 28 Tagen in das Gewebe. Die Arbeit wurde in Advanced Healthcare Materials veröffentlicht.

Hintergrund

- Warum aktuelle Hautersatzstoffe weit von „echter Dermis“ entfernt sind. Der klinische Standard für große Wunden und Verbrennungen sind Spalthauttransplantate (STSG) und/oder Hautschablonen (z. B. Integra). Sie retten Leben und schließen den Defekt, hinterlassen aber oft Narben und Kontrakturen, insbesondere bei dünnen Lappen; die Qualität der Narbe hängt stark vom Anteil der „tiefen Dermis“ im Transplantat ab. Selbst „Netzlappen“, die sich gut zum Abdecken großer Flächen eignen, verursachen aufgrund der Heilung durch die Netzzellen eine deutlichere Narbenbildung. Hautschablonen helfen bei der Bildung eines „Neoderms“, bleiben aber azellulär, erfordern Stadien und lösen nicht das Problem unzureichender autologer Zellen/Gefäße in den ersten Wochen.

- Warum 3D-Haut-Bioprinting ein logischer nächster Schritt ist, aber durch Biotinte ausgebremst wird. Durch Drucken lassen sich Zellen und Materialien gezielt platzieren, klassische homogene Hydrogele fallen jedoch in eine „Gabelung“:

- Zu flüssig – sie breiten sich aus und behalten ihre Form nicht; zu starr – sie drücken auf die Zellen, behindern das Eindringen in Blutgefäße und verhindern das Drucken hoher Zelldichten. Darüber hinaus ist es immer noch schwierig, Adnexstrukturen (Haarfollikel usw.) nachzubilden. Wir benötigen Biotinten, die unter Düsendruck fließen und sich dann sofort zu einer stabilen, porösen Masse „sammeln“ und die Zellen nicht durch Scherkräfte abtöten.

- Was sind granulare (Mikrogel-, „verklemmte“) Biotinten und warum eignen sie sich für die Dermis? Es handelt sich um „dicht gepackte“ Mikrogelpartikel, die sich im Ruhezustand wie ein Feststoff und unter Scherung wie eine Flüssigkeit verhalten (Scherverdünnung) – ideal für Spritzen-/Extrusionsdruck und Injektionen. Nach der Applikation behält der Strang seine Form und hinterlässt intergranulare Poren für Gefäßwachstum; die Mischung kann zusätzlich mit weicher Chemie „vernetzt“ werden. Diese Materialklasse hat sich in den letzten Jahren zur Grundlage für den Weichgewebedruck entwickelt.

- Die Idee von µInk in Kürze. Die Autoren kombinierten zwei Problemebenen – Zellen und Matrix: Sie pflanzten menschliche dermale Fibroblasten auf poröse Gelatine-Mikrokügelchen (biokompatible „Kügelchen“ mit ähnlicher chemischer Zusammensetzung wie Kollagen) und „klebten“ die Körnchen dann mithilfe kupferfreier Klick-Chemie mit einer Hyaluronmatrix zusammen. Das Ergebnis war eine „unter Druck flüssig – im Ruhezustand fest“-Biotinte, die eine ultrahohe Zelldichte, Drucken/Injizieren und eine schnelle Rekrutierung der bereits in situ vorhandenen extrazellulären Matrix ermöglicht. Die Konstrukte wurzelten und vaskularisierten innerhalb von 28 Tagen in Mäusen.

- Wie dieser Ansatz die „Problempunkte“ der Klinik angeht.

- Geschwindigkeit und Logistik: Statt einer langwierigen Kultivierung eines Gewebeäquivalents erfolgt eine schnelle Herstellung von „lebendem Granulat“ und die Einbringung von „Haut aus der Spritze“ direkt in die Wunde oder ein Aufdruck in der Form des Defekts.

- Biologie: Hohe Zellularität + poröse Architektur → bessere ECM-Ablagerung und Neoangiogenese – Schlüssel zu weniger Narbenbildung und elastischer Dermis.

- Kompatibilität mit der Autologie: Fibroblasten lassen sich leicht aus einer kleinen Biopsie gewinnen; Gelatine/HA sind der Haut bekannte Bestandteile.

- Wo noch Lücken bestehen. Dies alles befindet sich noch im präklinischen Stadium bei Mäusen. Für die Anwendung bei Patienten sind Vollhautmodelle, Langzeitbeobachtungen, Co-Printing mit Keratinozyten/Endothel, GMP-Standardisierung und der Nachweis erforderlich, dass die Technologie im Vergleich zum Standard tatsächlich die Narbenbildung reduziert und die Funktion verbessert.

- Warum diese Nachricht gerade jetzt wichtig ist. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Einschränkungen von STSG/Templates und der Reife der granularen Biotintenklasse demonstriert µInk eine praktische Zusammensetzung: „Mikrogelträger + weiche Bindungsmatrix + hohe Dosen autologer Zellen“. Dies macht das Szenario einer schnellen, zelldichten Dermisrekonstruktion ohne langwierige „Inkubator“-Phasen realistischer.

Warum ist das notwendig?

Klassischer Hautersatz hinterlässt oft Narben: Er enthält nur wenige Zellen, wächst schlecht zusammen und bildet eine schwache, „korrekte“ Dermismatrix. Und das Züchten einer dicken und komplexen Dermis in einer Petrischale ist langwierig und schwierig. Die Autoren schlagen einen anderen Weg vor: Schnell werden „Bausteine“ aus patienteneigenen Fibroblasten zusammengesetzt, auf poröse Mikrokügelchen gepflanzt und direkt in den Defektbereich injiziert/gedruckt, wo der Körper selbst die vollwertige Dermis vervollständigt.

So funktioniert µInk Biotinte

- Phase 1: „Lebende Granulate“. Poröse Gelatine-Mikrokügelchen (im Wesentlichen winzige Kügelchen, chemisch ähnlich dem Hautkollagen), auf denen primäre menschliche dermale Fibroblasten in einem Bioreaktor vermehrt werden.

- Phase 2: „Bindegel“. Eine Hyaluronsäurelösung, die die Granulate mittels kupferfreier Klick-Chemie zusammenklebt.

- Rheologie. Das Ergebnis ist ein scherverdünnendes körniges Hydrogel: Es fließt unter Druck und behält seine Form im Ruhezustand, was bedeutet, dass es sowohl für die Spritzenanwendung als auch für den 3D-Druck geeignet ist.

Was die Experimente zeigten

- Drucken und Lebensfähigkeit: Stabile Mini-Patches mit ultrahoher Zelldichte wurden aus µInk gedruckt; die Lebensfähigkeit und der Phänotyp der Fibroblasten blieben erhalten.

- In vivo (Mäuse): Subkutan implantierte Konstrukte über 28 Tage

– wurden mit Gefäßen überwuchert,

– zeigten eine Hydrogel-Umgestaltung,

– und akkumulierten dermale ECM (Fibroblasten teilten sich weiterhin und funktionierten), was auf eine Gewebeintegration hindeutet. - Anwendungspraxis. Das Material kann durch eine Nadel direkt in die Wunde appliziert werden – „Haut in einer Spritze“ – oder es kann eine Schicht/Form für einen bestimmten Defekt gedruckt werden.

Warum ist das wichtig?

- Geschwindigkeit und Dichte. Bei Verbrennungen und chronischen Wunden ist Zeit entscheidend. µInk ermöglicht es Ihnen, lange Zyklen des Gewebewachstums „im Volumen“ zu umgehen und viele aktive Zellen sofort dort einzubringen, wo sie benötigt werden.

- Die Biologie nähert sich dem Normalzustand. Die hohe Zellularität und die poröse Architektur der Mikrosphären fördern die Matrixproduktion und Neovaskularisierung, zwei Schlüssel zur narbenfreien Heilung und Elastizität.

- Kliniklogistik. Das Konzept passt gut zum autologen Ansatz: Entnahme einer kleinen Hautbiopsie → schnelle Vermehrung der Fibroblasten auf Mikrosphären → Drucken eines Transplantats für die Wunde des Patienten.

Was ist der Unterschied zu den üblichen „Hydrogelen mit Zellen“?

Herkömmliche „homogene“ Hydrogele sind entweder zu flüssig (verteilen sich) oder zu starr (drücken auf Zellen und behindern das Gefäßwachstum). Die granulare Struktur bietet Poren und Wege für Gefäße und ist „zweiphasig“ – sowohl mechanisch stabil als auch injizierbar. Gelatineträger sind zudem biologisch abbaubar und gewebevertraut.

Einschränkungen und was als nächstes kommt

Dies ist bisher vorklinisch (Mäuse, subkutane Taschen; Zeitrahmen: 4 Wochen). Voraus:

- Hautdefekte in voller Dicke und längere Nachuntersuchungen;

- Keratinozyten-/Endothelzellen- und Kombinationstests der gesamten Hautdicke;

- Übergang zu autologen Zellen des Patienten und Verbrennungs-/chronischen Wundmodellen;

- Skalierung für die **GMP-Produktion** (Bioreaktoren, Sterilität, Klickkontrolle).

Quelle: Shamasha R. et al. Biphasic Granular Bioinks for Biofabrication of High Cell Density Constructs for Dermal Regeneration, Advanced Healthcare Materials, online 12. Juni 2025 https://doi.org/10.1002/adhm.202501430